※この記事は、PR・広告を含む場合があります。

「よく噛んで食べる」ことは、子供の頃から言われ続けている大切な習慣です。

私も「一口30回以上噛んでから飲み込みなさい」って言われて育ったよ笑

実は「よく噛むこと」は、単に食べ物を細かくするだけでなく、私たちの心身に驚くほど多くの良い影響をもたらすことをご存知でしょうか?

よく噛むことは「脳の発達や味覚の向上」、さらには「病気予防」にまで繋がると言われており、そのメリットはまさに「人生を変える」力があると言えるでしょう。

ここでは、よく噛むことで得られるメリットについて、詳しくご紹介していきます。

よく噛むと人生変わる!よく噛むことのメリットとは?

よく噛むことの重要性は、古くから認識されています。

例えば、弥生時代の食事では1回の食事で約4000回噛んでいたと言われていますが、現代人の噛む回数は約600回と激減しています。

え、現代人の噛む回数減りすぎ!

この変化の背景には、柔らかく食べやすい食事が増えたことや、忙しさから早食いになりがちな現代の食生活があります。

しかし、よく噛む習慣は、健康維持に多くのメリットをもたらします。

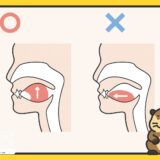

噛むという行為は、単に食物を細かくして飲み込みやすくするだけでなく、口・あご・顔の筋肉を動かし、感覚受容器(センサー)を刺激するため、脳や自律神経に影響を及ぼします。

よく噛むとどんなメリットがあるのか、以下で詳しく解説していきます。

- 肥満予防になる

- 胃腸の働きを助ける

- 歯の病気を予防する

- 頭の発達を助ける

- 味覚が冴える

- ガン予防になる

- 体力・運動能力が上がる

- 言葉の発音が綺麗になる

肥満予防になる

よく噛んで食べることは、肥満予防に効果があると言われています。

食べ始めてから満腹中枢が刺激されるまでには15分から20分ほどかかるとされており、早食いは満腹感を感じる前に多くの量を摂取してしまう傾向があります。

しかし、しっかりと噛むことで食事の時間が長くなり、少ない量でも脳の満腹中枢が刺激され、満足感を得やすくなります。 また、噛む動作は神経ヒスタミンなどの物質を放出し、食欲を抑えたり、内臓脂肪の分解を促進する働きも期待できると言われています。

このように、よく噛むことは過食を防ぎ、結果的に肥満予防に繋がるのです。

よく噛むことはある意味「ダイエット」にも繋がるって、嬉しい事実だわ!

胃腸の働きを助ける

よく噛むことで食べ物が細かくなり、消化器官にかかる負担が軽減され胃腸の働きを助けます。

また、唾液に含まれる消化酵素「アミラーゼ」などが食物の分解を助け、スムーズな消化を促進します。

十分に噛まないで飲み込むと、胃が必要以上に働くことになり、消化不良や胃もたれの原因となります。

よく噛むことで消化酵素の働きが活発になり、胃腸の調子を整えやすくなります。栄養素の吸収も効率的に行われるようになります。

歯の病気を予防する

よく噛むことは、歯の健康を保つ上でも大切です。

しっかりと噛むことで唾液の分泌が促進されます。

唾液には、食べ物の残りかすを洗い流し、口の中を清潔に保つ自浄作用や、虫歯や歯周病の原因菌の増殖を抑える抗菌作用があります。

また、酸性に傾いた口内を中和し、歯の再石灰化を助ける働きもあり、初期の虫歯を防ぐ効果も期待できます。

このように、よく噛んで唾液の力を引き出すことが、虫歯や歯周病予防に繋がります。日頃からよく噛むことを意識し、お口の健康を維持しましょう。

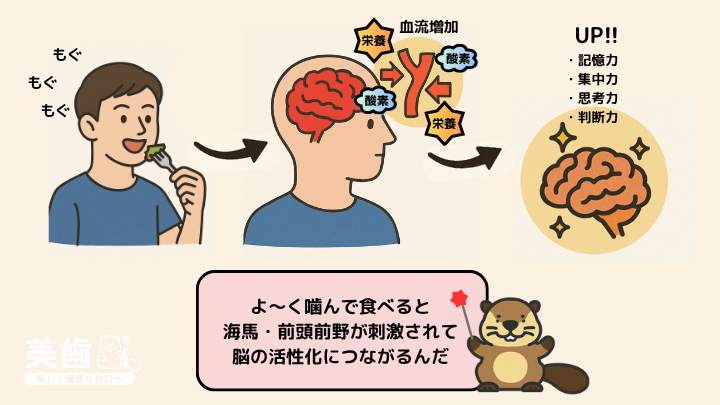

頭の発達を助ける

よく噛むことは脳の発達にも良い影響を与えます。

噛む動作によって脳への血流が増加し、酸素や栄養が豊富に供給されます。

これにより、記憶や学習を司る海馬の活動が活発になり、記憶力や集中力の向上が期待できます。

また、思考や判断を担う前頭前野も刺激され、脳機能全体の活性化に繋がると言われています。

味覚が冴える

よく噛むことは味覚の発達に繋がります。

食べ物をしっかり噛むことで、唾液がたくさん分泌されます。この唾液が食べ物の成分を溶かし、舌にある味を感じ取る「味蕾(みらい)」へ味を届けます。

味蕾で受け取られた味の情報は神経を通じて脳に伝わります。

このように、よく噛んで唾液が増えることで、食べ物の味をよりしっかりと、深く感じ取ることができるようになります。

ガン予防になる

よく噛んで食べることは、がん予防にも繋がると考えられています。

唾液にはペルオキシダーゼという酵素が含まれており、この酵素には食品に含まれる発ガン性物質の働きを抑える効果があると言われています。

噛む回数を増やすことで唾液の分泌が促され、がんのリスクを低減する効果が期待できるでしょう。

体力・運動能力が上がる

よく噛むことは全身の体力向上や運動能力にも繋がると言われています。

奥歯でしっかりと噛みしめることで、体幹が安定しやすくなります。これにより、体の軸がぶれにくくなり、運動時のパフォーマンス向上に役立つと考えられています。

特に、筋力の発揮やバランス能力との関連が指摘されています。また、噛む動作は首周りの筋肉にも影響を与え、安定性を高める効果も期待できます。

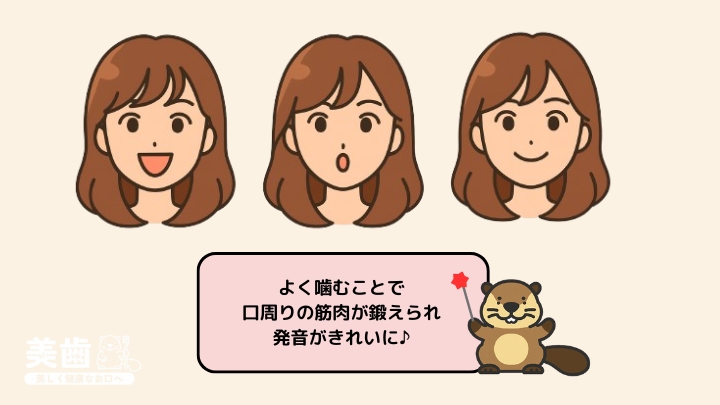

言葉の発音が綺麗になる

よく噛むことは、言葉をはっきりと発音するためにも重要です。

食べ物をしっかり噛むことで、口の中や口周りの筋肉が鍛えられます。

特に、口輪筋や表情筋といった口周りの筋肉や舌の筋肉を鍛えることで、きれいな発音ができるようになります。

これらの筋肉は、咀嚼だけでなく、発音や嚥下(飲み込むこと)にも深く関わっているため、日頃から意識してよく噛むことが大切です。

よく噛むためにできることは?咀嚼回数を増やす方法

よく噛むためにはどんなことが必要なのか、詳しく解説していきます。

- 一口サイズを小さくし、意識的に咀嚼回数を増やす

- 噛むリズムを意識する

- 食材の選び方・調理法を工夫する

- 食事中の習慣を見直す

一口サイズを小さくし、意識的に咀嚼回数を増やす

健康的な生活を送り、咀嚼によるメリットを最大限に引き出すためには、日々の食事で意識的に噛む回数を増やす工夫が大切です。

まず、一口サイズを小さくすることを心がけましょう。一口が大きいと、十分に噛む前に飲み込んでしまいがちです。少量ずつ口に運ぶことで、自然と咀嚼回数を増やすことができます。

現代の食生活は柔らかいものが増えているため、食事時間を確保し、ゆっくりと味わいながら食べることで、消化器官への負担も軽減できます。

噛むリズムを意識する

実は、咀嚼回数を増やすだけでなく、咀嚼時のリズムを一定にするとさらに健康に良いことばかりなのです。

「かむリズム」とは、小林 弘幸氏(順天堂大学大学院医学研究科・医学部教授)が考案した健康法で、これは、音楽のビートのように一定のテンポを意識しながらしっかりと噛むことを意味します。

噛むリズムを意識することで、自律神経の安定やストレスの軽減・睡眠の質向上に繋がるというデータがあり、「かむリズム」は科学的にも自律神経を整える有効な方法であると証明されています。

実際に現代では、スマートフォンを操作しながら食事をしたり、忙しさのあまり早食いになってしまったりと、噛むリズムが乱れがちな食生活を送っている人が多いのではないでしょうか。

では、実際に「かむリズム」を取り入れるにはどうすればよいでしょうか。

まずは食事のスピードを意識的に落とすことから始めてみましょう。たとえば、普段20分で済ませている食事を40分かけてゆっくり味わうようにするだけでも効果的だといいます。

また、午前と午後の間食の時間に5〜15分ほどガムを噛むことも、自律神経を整える良いトレーニングになります。

よく言われる「一口30回噛む」などの基準がありますが、回数を無理に守ろうとするとストレスになるので自分が心地よいと感じるテンポを大切にしてください。

調査によると、唾液の分泌が特に活発になるのは1分間に約80回のペースだと報告されています。

参考・引用:ロッテ/【公式】ドクター小林弘幸の健康のカルテ /

食材の選び方・調理法を工夫する

食材の選び方や調理法を工夫することも、咀嚼回数を増やすうえで効果的です。

例えば、柔らかい食材だけでなく、根菜類・きのこ類・ナッツ類など噛み応えのある食材を積極的に取り入れましょう。

また、食材をやや大きめに切ったり、加熱時間を短くして歯ごたえを残したりすることで、自然と咀嚼を促すことができます。

料理に生野菜や繊維質の多い食材を加える、または噛み応えのある食材を細かく刻んで混ぜ込むのも良い方法です。

| レベル | 食べもの例 | 特徴・理由 |

|---|---|---|

| 1 | ヨーグルト、プリン、豆腐 | 非常に柔らかく、ほぼ咀嚼せず飲み込める |

| 2 | 茶碗蒸し、おかゆ、バナナ | 口の中で崩れやすく、少しの咀嚼で済む |

| 3 | 白米、食パン、うどん | やや噛む必要があるが、比較的やわらかい |

| 4 | 卵焼き、煮魚、カボチャ | 中程度のやわらかさで、噛み応えは軽め |

| 5 | 野菜炒め、鶏の照り焼き、こんにゃく | 歯応えのある部位が一部含まれ、意識すれば咀嚼が増える |

| 6 | 玄米、イカ、キャベツ(生) | 繊維質や弾力があり、噛む回数が自然と多くなる |

| 7 | ごぼう、れんこん、にんじん(固め調理) | シャキシャキ・コリコリした食感で、しっかり噛む必要がある |

| 8 | 刺身こんにゃく、たこ、干し椎茸 | 弾力があり、咀嚼しないと飲み込めない |

| 9 | ナッツ類、干物、焼き餅 | 固く、砕くのに力が必要で咀嚼回数がかなり多い |

| 10 | スルメ、干し芋、堅焼きせんべい | 非常に硬く、長時間噛む必要がある食材 |

レベル1〜3:飲み込みやすい食材が中心。高齢者や病後の食事向け。

レベル4〜7:日常的に取り入れやすく、よく噛む習慣づけに最適。

レベル8〜10:意識的に咀嚼を増やしたい時の「トレーニング食」としても有効。

食事中の習慣を見直す

食事中の習慣も咀嚼の質に大きく関わります。

テレビやスマートフォンを見ながらの「ながら食べ」は、噛むことへの意識を低下させるため避けましょう。

さらに、口の中に食べ物がある状態で水分で流し込むと、咀嚼回数が減少してしまいます。

一口ごとに箸を置き、食べることに集中することで、よく噛む習慣が身につきやすくなります。

これらの工夫を日常生活に取り入れることで、よく噛むことが習慣化され、消化や健康にも良い影響を与えることができます。

「よく噛む」ことを意識して、健康的な毎日を目指しましょう。

以下の記事でも、よく噛むためにできる工夫について紹介しています。気になる方はぜひチェックしてみてください。

よく噛むダイエットの効果はある?やり方やメリットを紹介

よく噛むダイエットの効果はある?やり方やメリットを紹介

まとめ

現代の食生活では、やわらかい食べ物が増え、忙しさから早食いになりがちで、意識しないと噛む回数が減ってしまいます。しかし、「よく噛むこと」は、単に食べ物を細かくするだけでなく、私たちの健康に多くのメリットをもたらす重要な習慣です。

肥満予防や味覚の発達、言葉の発音、脳の発達、歯の病気予防、がん予防、胃腸の働き促進、全身の体力向上といった多様な健康効果が期待できます。

健康的な生活を送る上で、よく噛んで食べることを心がけ、より良い人生へと変えていきましょう。