※この記事は、PR・広告を含む場合があります。

歯並びが悪い、不正咬合とは?

「歯並びが悪い」という言葉はよく耳にしますが、歯の位置が少しズレているだけでも噛み合わせや見た目、健康にまで大きな影響を与えることがあります。

歯並びが整っていない状態は、専門的には「不正咬合(ふせいこうごう)」と呼ばれ、単なる審美面だけでなく、咀嚼や発音、口腔環境、さらには全身の健康にも深く関わってきます。

特に中学生以降は永久歯が揃い、咬合のバランスが安定してくる時期。だからこそ、放置すると虫歯や歯周病のリスク、さらには顔貌の変化やコンプレックスにもつながりかねません。

ここでは、代表的な「悪い歯並び」の種類と特徴について詳しく見ていきましょう。

歯並びが悪いとされるのはどんなタイプ?

歯並びが悪いと判断されるのは、どんな状態の歯なのか気になりますよね。

悪い歯並びにはどんなタイプがあるのか、以下で解説していきます。

ガタガタ・八重歯・乱杭歯:叢生

叢生(そうせい)とは、歯が生えるスペースが不足して重なったり、バラバラの方向を向いて生えてしまっている状態です。歯が重なり合うことで歯ブラシが届きにくくなり、虫歯や歯周病の原因菌が溜まりやすくなります。

また、見た目の印象にも大きく影響し、笑顔に自信を持てないといった心理的なストレスにつながることも。歯列矯正によってスペースを確保し、正しい位置へ歯を移動させることで、機能面・審美面ともに改善が期待できます。

口ゴボ:上下顎前突

上下の前歯がともに前方へ突出している状態が「上下顎前突(じょうがくぜんとつ)」です。顔の横顔ライン(Eライン)が崩れやすく、口元がもっさりした印象になることから、見た目に関する悩みを抱える人が多い傾向にあります。原因としては遺伝的要因に加え、口呼吸や舌の癖が影響していることも多く、矯正治療によってバランスの取れた口元を目指せます。

出っ歯:上顎前突

上の前歯が前方に突き出している状態を「上顎前突(じょうがくぜんとつ)」と呼びます。見た目のコンプレックスだけでなく、唇が閉じにくいことで口呼吸になりやすく、口腔内の乾燥による虫歯や歯周病リスクも高まります。発音が不明瞭になったり、前歯で食べ物を噛み切りにくいなど、機能面への影響も大きい不正咬合のひとつです。

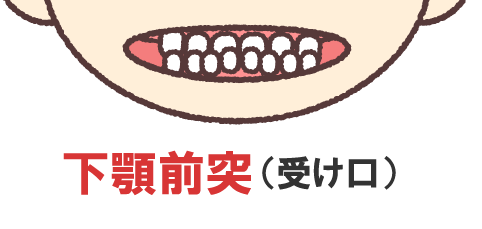

受け口:下顎前突

「受け口」とも呼ばれる下顎前突は、下の歯列が上の歯列よりも前に出てしまっている状態です。咀嚼や発音への影響が大きく、放置すると顎関節症のリスクも高まります。骨格性の場合は、外科的矯正が必要になることもあります。

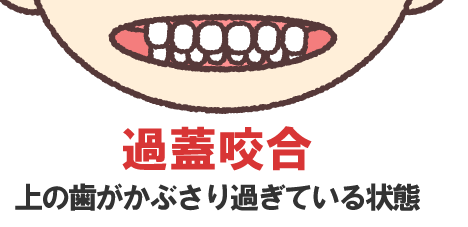

過蓋咬合

過蓋咬合(かがいこうごう)は、噛み合わせたときに上の前歯が下の前歯を深く覆ってしまう状態です。見た目にはわかりにくいですが、下の歯ぐきを傷つけたり、顎関節に過度な負担がかかる原因になることがあります。また、咀嚼効率が低下しやすく、胃腸への負担が増えるケースもあります。

開咬

口を閉じても上下の前歯の間にすき間が空いてしまうのが「開咬(かいこう)・またはオープンバイト」です。前歯で食べ物を噛み切ることが難しく、発音にも支障が出やすいのが特徴です。指しゃぶりや舌突出癖など、幼少期の習慣が原因となることが多いため、早期の対策が重要です。

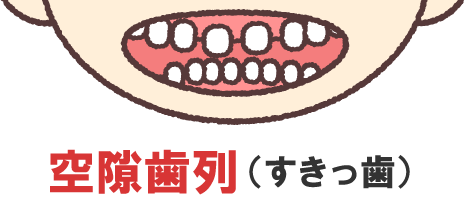

すきっ歯:空隙歯列

歯と歯の間にすき間ができてしまう「空隙歯列(くうげきしれつ)」は、発音のしづらさや見た目のコンプレックスにつながるほか、食べ物が挟まりやすくなることで虫歯リスクも高まります。原因は歯のサイズと顎の大きさの不調和や、歯の欠損などが挙げられます。

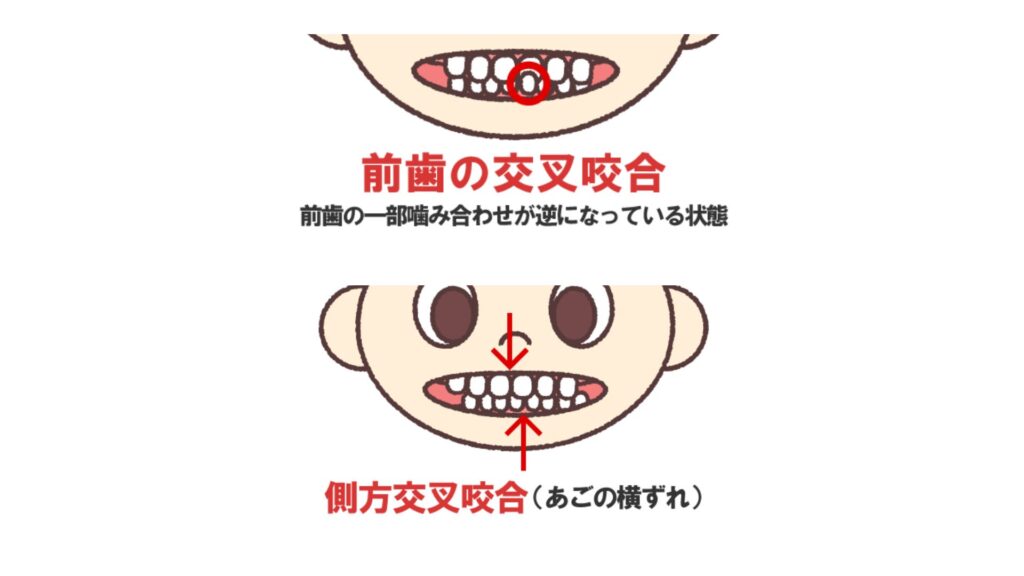

交叉咬合

通常は上の歯が下の歯を外側から覆いますが、交叉咬合(こうさこうごう・またはオープンバイト)では一部が逆になっている状態です。顎の成長に偏りが生じ、顔の非対称性を引き起こす場合もあるため、早めの矯正が推奨されます。

また、上下の前歯の中心が一致していない状態は、見た目のバランスが崩れるだけでなく、噛み合わせ全体にも影響を及ぼすことがあります。ズレの程度や原因によっては、部分矯正で対応できる場合もあります。

良い歯並びの基準、ポイントは4点!

「歯並びが悪い」と言われても、では「良い歯並び」とはどんな状態なのかを知っている人は意外と多くありません。

- 上下の前歯の中心(正中線)がしっかりと揃っている

- 上の前歯が下の前歯よりも、約2〜3ミリほど前に位置している

- 上の前歯が下の前歯に、約2〜3ミリほど重なるように噛み合っている

- 前歯のすぐ後ろの歯から奥歯にかけては、上下の歯が交互にしっかりと咬み合っている

理想的な歯並びとは、上下の歯がきれいに並び、前歯から奥歯までがしっかりと咬み合っている状態を指します。

具体的には、前歯がわずかに前方へ傾斜し、上下の歯が約2〜3mm程度重なっていること、奥歯が交互に噛み合っていることが重要なポイントです。

これにより、咀嚼効率が高まり、発音も明瞭になり、口腔環境の衛生状態も良好に保てます。見た目の美しさはもちろん、機能面や健康面でも大きなメリットが得られるのです。

歯並びが悪い人は、矯正歯科治療をした方がいい?

歯並びの乱れが軽度であっても、「噛み合わせに違和感がある」「食べ物がよく挟まる」「笑顔に自信が持てない」といった悩みがあるなら、矯正治療を検討する価値は十分にあります。

特に、中学生以降は永久歯が生え揃い、顎の成長も落ち着いてくる時期。今のうちに歯列を整えることで、生涯にわたって健康な口腔環境を維持しやすくなります。

最近ではマウスピース矯正や部分矯正など、見た目に配慮した治療法も増えているため、「目立つのが嫌」「通院が大変そう」といった不安も軽減されています。歯並びが悪いと感じたら、早めに矯正歯科で相談することが、美しい笑顔と健康への第一歩です。

歯並びが悪いと起こる問題まとめ

「歯並びが悪い」と言っても、単に見た目だけの問題ではありません。

歯列や咬合が乱れていると、口腔内の環境や機能、さらには全身の健康にまで深刻な影響を及ぼす可能性があります。虫歯や歯周病のリスクが高まるだけでなく、噛み合わせのズレが顎関節や姿勢にも影響し、頭痛・肩こり・消化不良といったトラブルにつながるケースもあります。

ここでは、歯並びの悪さによって起こり得る代表的な問題を4つの視点から詳しく解説します。

口腔内の環境が悪くなる(虫歯・口臭・歯周病・ドライマウスなど)

歯が重なっていたり傾いていたりすると、歯ブラシの毛先が届きにくくなり、歯垢(プラーク)が残りやすくなります。

これが虫歯や歯周病の原因菌の温床となり、口臭の原因にもつながります。

また、口が閉じにくい歯並びの人は口呼吸の傾向が強くなり、口腔内が乾燥して唾液の自浄作用が低下します。

結果として虫歯菌や歯周病菌が増殖しやすくなる悪循環に陥ります。口腔環境の悪化は全身の健康リスクとも直結しており、放置すると糖尿病や心疾患にも影響を及ぼす可能性があります。

機能面にも支障が出る(咀嚼・顎関節症・発音など)

歯列や噛み合わせが乱れていると、食べ物をしっかりと咀嚼できず、消化器官に余分な負担をかけてしまいます。

特に奥歯が正しく咬合していない場合は、噛み砕く力が弱くなり、胃腸への影響が大きくなります。

また、前歯が開いている「開咬」やすきっ歯では、サ行・タ行などの発音が不明瞭になりやすいのも特徴です。

さらに、噛み合わせのズレが顎関節に負担をかけることで、「カクカク」と音がする、口が開けづらいといった顎関節症のリスクも高まります。

全身へも悪影響を及ぼす(頭痛・耳鳴り・肩こり・胃腸障害など)

意外に思われるかもしれませんが、歯並びの乱れは全身のバランスにも関係します。

噛み合わせがズレると、顎の位置がわずかに傾き、それが首や肩の筋肉に緊張をもたらします。

その結果、慢性的な肩こりや頭痛が起こることも珍しくありません。また、咀嚼不良による消化器への負担、さらには自律神経への影響で耳鳴りやめまいを引き起こすケースもあります。歯列矯正によって咬合が改善すると、こうした全身症状が緩和されたという報告も少なくありません。

見た目のコンプレックスを感じる

歯並びが悪いことで、「笑うと歯が見えるのが恥ずかしい」「写真に写りたくない」といった心理的なストレスを抱える人も多くいます。

特に思春期以降は、見た目の印象が人間関係や自己肯定感に大きく影響します。口元の印象は顔全体の印象を左右するため、歯列矯正によって整えることで、表情が明るくなり、自然と自信を持てるようになる人も少なくありません。

歯並びが悪くなる原因は4つ

歯並びが悪くなる原因は1つではなく、「生まれつき」と「後天的な生活習慣」の両方が複雑に関係しています。

遺伝的な骨格の特徴が影響することもあれば、成長期の癖や生活習慣が歯列の発育を妨げている場合もあります。ここでは、代表的な4つの原因を詳しく見ていきましょう。

遺伝

顎の大きさや歯の大きさ、歯列の形は遺伝的な影響を強く受けます。

例えば、顎が小さい家系では歯が並ぶスペースが不足し、叢生が起こりやすくなります。

また、骨格の遺伝によって上下の顎のバランスが崩れ、出っ歯や受け口といった骨格性の不正咬合につながるケースもあります。遺伝要因そのものは避けられませんが、早期の矯正相談によって将来的なリスクを軽減できる可能性があります。

お口の悪い癖・習慣

乳幼児期から学童期にかけての癖も、歯並びに大きな影響を与えます。指しゃぶり・舌突出癖・口呼吸・爪噛み・頬杖・うつぶせ寝などが挙げられます。

代表的なのが指しゃぶりや舌で歯を押す「舌突出癖」。これらは前歯を前方に押し出す力となり、出っ歯や開咬の原因になります。

また、頬杖やうつぶせ寝など、外から顎に力が加わる習慣も顎の成長バランスを崩す原因です。

さらに、口呼吸は舌の位置を低くし、歯列の横方向の発育を妨げてしまうこともあります。癖の改善は自宅でも取り組める予防策のひとつです。

顎の発育不良

現代の食生活はやわらかい食べ物が中心で、しっかり噛む機会が減少しています。咀嚼が少ないと顎の骨が十分に発達せず、歯が生えるスペースが足りなくなる原因になります。

また、片側ばかりで噛む癖も顎の成長バランスを崩し、歯列のズレにつながります。発育期の子どもだけでなく、大人も日常的に「よく噛む」ことを意識することが大切です。

虫歯・歯周病・歯の欠損で歯列バランスが崩れる

歯を失ったまま放置すると、隣の歯が傾いたり、噛み合う歯が伸び出したりして歯列全体のバランスが崩れます。また、歯周病によって歯を支える骨が減少すると、歯が動きやすくなり、歯並びが悪化することもあります。こうした後天的な要因による歯列の乱れは、矯正治療と補綴(被せ物・インプラントなど)を組み合わせて改善することが可能です。

悪い歯並びを治す方法は歯列矯正

歯並びを整える治療法は一つではなく、症状や目的、年齢、ライフスタイルに応じて選択肢が異なります。

近年は見た目や快適性を重視した矯正方法も増えており、以前よりも気軽に治療を始められるようになっています。ここでは代表的な5つの治療法について紹介します。

ワイヤー矯正(表側・審美ワイヤーなど)

歯の表面にブラケットとワイヤーを装着し、継続的な力で歯を動かす最も一般的な矯正方法です。幅広い症例に対応でき、骨格性の不正咬合や複雑な歯列不正にも効果的です。近年は目立ちにくい審美ブラケットやホワイトワイヤーも登場しており、見た目への配慮も進んでいます。

マウスピース矯正(インビザライン)

透明なマウスピース型装置を使って歯を少しずつ動かす方法です。装着していても目立ちにくく、取り外しも可能なため、食事や歯磨きがしやすいというメリットがあります。軽度〜中等度の歯列不正に向いており、社会人や学生にも人気の高い治療法です。

ハイブリッド矯正(インビザラインとワイヤー)

マウスピース矯正とワイヤー矯正を組み合わせた治療法です。見た目を重視しながらも、複雑な歯の移動にも対応できるのが特徴です。前歯はマウスピースで、奥歯はワイヤーで動かすなど、症例に合わせた柔軟な治療計画が立てられます。

部分矯正(前歯の軽度不正など)

歯列全体ではなく、気になる部分だけを矯正する方法です。期間が短く、費用も抑えられるため、「前歯だけ気になる」という人に人気です。

ただし、噛み合わせに影響する場合は全体矯正が必要になるケースもあるため、事前の診断が重要です。

セラミック矯正

歯の表面を削り、セラミックの被せ物で歯の形や位置を整える治療法です。

短期間で見た目を改善できるのが魅力ですが、歯を削る必要があるため、健康な歯質への負担が大きい点には注意が必要です。適応症例が限られるため、専門医とよく相談した上で選択しましょう。

綺麗な歯並びでさらに健康に

歯並びが整うと、見た目が美しくなるだけでなく、日常生活の質そのものが大きく向上します。まず大きな変化として、多くの人が「笑顔に自信が持てるようになった」と口を揃えます。

口元は第一印象を左右する大切な要素であり、整った歯列は清潔感・信頼感を高め、ビジネスや人間関係にも良い影響を与えます。また、咀嚼機能が改善することで胃腸への負担が軽減され、栄養吸収がスムーズになるなど、体全体の健康にも良い効果が期待できます。

さらに、正しい咬合は姿勢や顔立ちにも好影響を与えます。顎のバランスが整うことで顔全体の輪郭がスッキリし、表情筋の使い方にも変化が生まれます。発音も明瞭になり、人との会話が楽しくなるなど、生活の質を高める効果は想像以上です。歯並びの改善は「見た目の変化」にとどまらず、「自信」「健康」「印象」といった人生の根幹にも関わる大切なステップなのです。

まとめ

「歯並びが悪い」と感じたら、それは健康と美しさを見直すチャンスです。歯列の乱れは見た目だけでなく、咀嚼・発音・姿勢・全身の健康にまで影響を及ぼします。しかし、近年はマウスピース矯正や部分矯正など、ライフスタイルに合わせた治療法も多様化しており、思っている以上に気軽に治療を始められるようになっています。

矯正治療は一人ひとりの口腔環境や骨格、生活習慣によって最適な方法が異なります。そのため、自己判断せず、まずは矯正歯科でカウンセリングを受けることが重要です。初回相談では、現在の歯列状態や噛み合わせの問題点、治療にかかる期間・費用などについて詳しく説明を受けることができます。専門家の診断とアドバイスをもとに、自分に合った治療プランを見つけましょう。

歯並びの改善は、未来の自分への投資です。美しく健康な歯並びは、一生涯の自信と笑顔をもたらしてくれます。気になる方は、ぜひ信頼できる矯正歯科医院に相談してみてください。

あわせて読みたい関連記事

歯並びや口元の悩みは人それぞれ。以下の記事もぜひ参考にして、自分やお子さんに合った治療法を検討してみてください。

中学生・高校生の歯列矯正費用は?お金がないケースの対処法も解説

中学生・高校生の歯列矯正費用は?お金がないケースの対処法も解説

歯列矯正後に顔は変わる?顔の変化や治療の注意点などを解説!

歯列矯正後に顔は変わる?顔の変化や治療の注意点などを解説!

大人の歯列矯正はやめたほうがいい?後悔するケースと失敗しないためのチェックポイント

大人の歯列矯正はやめたほうがいい?後悔するケースと失敗しないためのチェックポイント

ガチャ歯とは?ガタガタ歯並びを治すには歯列矯正?

ガチャ歯とは?ガタガタ歯並びを治すには歯列矯正?

歯並びが悪い方に関するよくある質問

Q1. 歯並びが悪いと本当に健康に悪いの?

A. はい。咀嚼や発音に影響が出るだけでなく、肩こり・頭痛・消化不良など全身の不調につながる可能性があります。早めの対処が重要です。

Q2. 歯列矯正は大人になってからでも遅くない?

A. 大人でも矯正は十分可能です。顎の成長が止まっている分、治療計画が立てやすいというメリットもあります。年齢を気にせず相談してみましょう。

Q3. 費用や治療期間はどれくらいかかる?

A. 治療方法や症状によって異なりますが、一般的には費用は70〜120万円前後、期間は1年半〜3年が目安です。初回カウンセリングで詳細な見積もりを確認できます。