※この記事は、PR・広告を含む場合があります。

ご自身の歯並びについて、矯正治療が必要なレベルなのかどうか、客観的な基準が分からず悩んでいる方もいるかもしれません。

歯列矯正は見た目の美しさを整えるだけでなく、噛み合わせなどの機能改善や、将来的な虫歯・歯周病リスクの軽減といった健康面でのメリットも大きい治療です。

この記事では、歯列矯正の必要性を判断するためのチェックポイントや、治療を検討した方が良い歯並びの具体例、そして基本的に治療の必要がない人の特徴について解説します。

歯列矯正の必要性を判断するチェックポイント

歯列矯正を始めるべきかどうかの判断は、歯並びの見た目だけで決まるものではありません。

噛み合わせといった機能的な側面や、虫歯・歯周病へのなりやすさ、さらにはご自身が抱える心理的なストレスなど、多角的な視点から考えることが重要です。

ここでは、ご自身の歯の状態や日常生活を振り返り、矯正の必要性をセルフチェックするための4つのポイントを紹介します。

これらの点を一つずつ確認し、現状を客観的に把握してみましょう。

- 噛み合わせに異常がないか確認する

- 虫歯や歯周病を繰り返していないか振り返る

- 発音や食事の際に不便を感じていないか考える

- 歯並びが原因で心に悩みやストレスを抱えていないか

噛み合わせに異常がないか確認する

正常な噛み合わせは、奥歯で噛んだ際に上の前歯が下の前歯に2~3mm程度かぶさる状態が目安です。

もし、前歯が全く噛み合わなかったり、噛み合わせが深すぎたり、上下の歯の中心がずれていたりする場合は、噛み合わせに異常がある可能性があります。

悪い噛み合わせは、特定の歯に過度な負担をかけ、歯の寿命を縮める原因となります。

また、顎の関節にも負担がかかり、顎関節症を引き起こして口が開きにくくなったり、カクカクと音がしたりすることもあります。

さらに、頭痛や肩こりといった全身の不調につながるケースも少なくありません。

虫歯や歯周病を繰り返していないか振り返る

歯並びが悪いと歯が重なり合っている部分などに歯ブラシが届きにくく、汚れや歯垢が溜まりやすくなります。

そのため、毎日丁寧に歯磨きをしていても磨き残しが生じ、虫歯や歯周病のリスクが高まります。

特に、いつも同じ場所が虫歯になる、歯茎の腫れや出血を繰り返すといった経験がある場合、その原因が歯並びにあることも考えられます。

歯列矯正によって歯並びが整うと、日々のセルフケアがしやすくなり、口腔内を清潔に保ちやすくなるため、虫歯や歯周病の予防につながります。

発音や食事の際に不便を感じていないか考える

歯並びは、発音や食事といった日々の機能にも大きく影響します。

例えば、歯と歯の間に隙間があると空気が漏れ、「サ行」や「タ行」などが発音しにくくなることがあります。

また、前歯がうまく噛み合わない開咬(かいこう)の場合、食べ物を前歯で噛み切ることが難しく、食事に時間がかかることも少なくありません。

うまく咀嚼できないまま食べ物を飲み込むと、胃腸に負担がかかる原因にもなります。

日常生活の中で、発音のしにくさや食事の際の不便さを感じているのであれば、歯列矯正で改善できる可能性があります。

歯並びが原因で心に悩みやストレスを抱えていないか

歯並びの見た目は、心理的な側面に大きく影響することがあります。

歯並びにコンプレックスを感じていると、人前で話すことに抵抗を感じたり、思い切り笑えなかったり、会話中に無意識に口元を手で隠してしまったりと、コミュニケーションに消極的になる場合があります。

このような精神的なストレスは、生活の質(QOL)を低下させる一因となり得ます。

歯列矯正によってコンプレックスが解消されることで、自信を取り戻し、より明るく積極的な社会生活を送れるようになることも、治療の重要な目的の一つです。

歯列矯正を検討した方が良い歯並びの特徴

一般的に「歯並びが悪い」と言っても、その状態は様々です。

見た目の問題だけでなく、放置すると将来的に口腔内や全身の健康に影響を及ぼす可能性のある不正咬合も少なくありません。

ここでは、歯列矯正による治療を検討した方が良いとされる代表的な7つの歯並びの例を解説します。

ご自身の歯並びがこれらのいずれかに当てはまるか、一つの目安として確認してみてください。

専門的には「不正咬合」と分類されるこれらの症例は、矯正治療の対象となることが多いです。

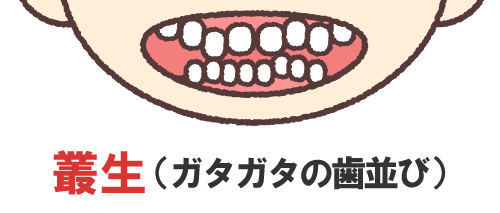

- 叢生:歯が重なり合ってガタガタになっている

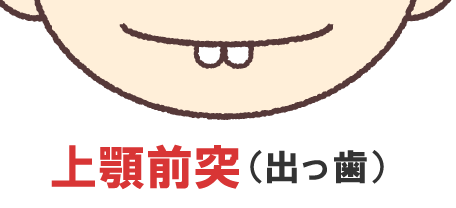

- 上顎前突:上の前歯が突出している(出っ歯)

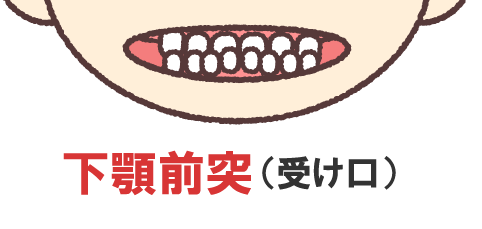

- 下顎前突:下の歯が上の歯より前に出ている(受け口)

- 開咬:奥歯で噛んでも前歯が閉じない

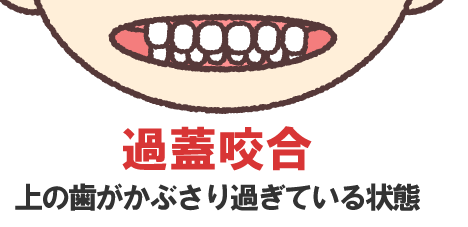

- 過蓋咬合:上の歯が下の歯に深く覆いかぶさっている

- 交叉咬合:上下の歯が左右にずれて噛み合っている

叢生:歯が重なり合ってガタガタになっている

叢生(そうせい)は、顎の大きさと歯の大きさのバランスが悪く、歯が並ぶスペースが足りないために歯が重なり合ったり、ねじれて生えたりしている状態を指します。

「乱ぐい歯」とも呼ばれ、犬歯が飛び出して見える「八重歯」も叢生の一種です。

歯が複雑に重なり合っているため、歯ブラシが届きにくい箇所が多く、歯垢が非常に溜まりやすくなります。

その結果、虫歯や歯周病のリスクが他の歯並びに比べて格段に高くなるのが大きな問題です。

清掃性の悪さから、将来的に歯を失う原因にもなりかねません。

上顎前突:上の前歯が突出している(出っ歯)

上顎前突(じょうがくぜんとつ)は、一般的に「出っ歯」と呼ばれる状態で、上の前歯や上顎全体が前方に突き出しています。

見た目のコンプレックスにつながりやすいだけでなく、機能的な問題も引き起こします。

前歯が突出していることで口が閉じにくくなり、無意識のうちに口呼吸になりがちです。

口呼吸は口腔内を乾燥させ、唾液による自浄作用や殺菌作用を低下させるため、虫歯や歯周病、口臭の原因となります。

また、転倒などの際に前歯をぶつけて折りやすいといったリスクもあります。

下顎前突:下の歯が上の歯より前に出ている(受け口)

下顎前突(かがくぜんとつ)は、下の歯が上の歯よりも前方に位置する噛み合わせで、「受け口」や「反対咬合」とも呼ばれます。

この状態では、食べ物をうまく噛み切ることが難しく、咀嚼機能が低下しがちです。

また、下顎が発達して見えるため、顔つきにコンプレックスを感じる方もいます。

発音においても、特にサ行やタ行が不明瞭になることがあります。

骨格的な問題が原因であることも多く、顎の成長が終わる前に治療を開始することで、より良好な結果が得られる場合があります。

開咬:奥歯で噛んでも前歯が閉じない

開咬(かいこう)は、奥歯でしっかりと噛み合わせても、上下の前歯の間に隙間ができてしまい、歯が閉じない状態を指します。

オープンバイトとも呼ばれます。

前歯で食べ物を噛み切ることができないため、食事の際には奥歯に過剰な負担がかかり続けます。

これが原因で奥歯がすり減ったり、割れたりするリスクが高まります。

また、話すときに隙間から空気が漏れるため、発音が不明瞭になることも少なくありません。

指しゃぶりや舌を突き出す癖などが原因で起こることもあります。

過蓋咬合:上の歯が下の歯に深く覆いかぶさっている

過蓋咬合(かがいこうごう)は、噛み合わせが非常に深い状態で、上の前歯が下の前歯を覆い隠してしまうほど深く噛み込んでいる歯並びです。

ディープバイトとも呼ばれます。

下の前歯が上の歯茎に食い込み、炎症や痛みを引き起こすことがあります。

また、噛みしめる力が強くかかりやすく、歯のすり減りを早めたり、顎関節に大きな負担をかけて顎関節症の原因になったりします。

見た目では問題に気づきにくいこともありますが、放置すると様々なトラブルにつながる可能性があります。

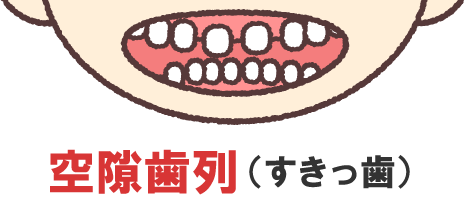

空隙歯列:歯と歯の間に隙間がある(すきっ歯)

空隙歯列(くうげきしれつ)は、歯と歯の間に隙間が空いている状態で、「すきっ歯」として知られています。

特に前歯の真ん中に隙間がある正中離開は、見た目を気にする方が多いです。

隙間に食べ物が挟まりやすいだけでなく、息が漏れるため発音がしにくくなることもあります。

原因は、顎の大きさに対して歯が小さい、先天的に歯の本数が足りない、舌で前歯を押す癖があるなど様々です。

隙間があると隣の歯が倒れ込んでくる可能性もあり、全体の噛み合わせに影響を及ぼすことがあります。

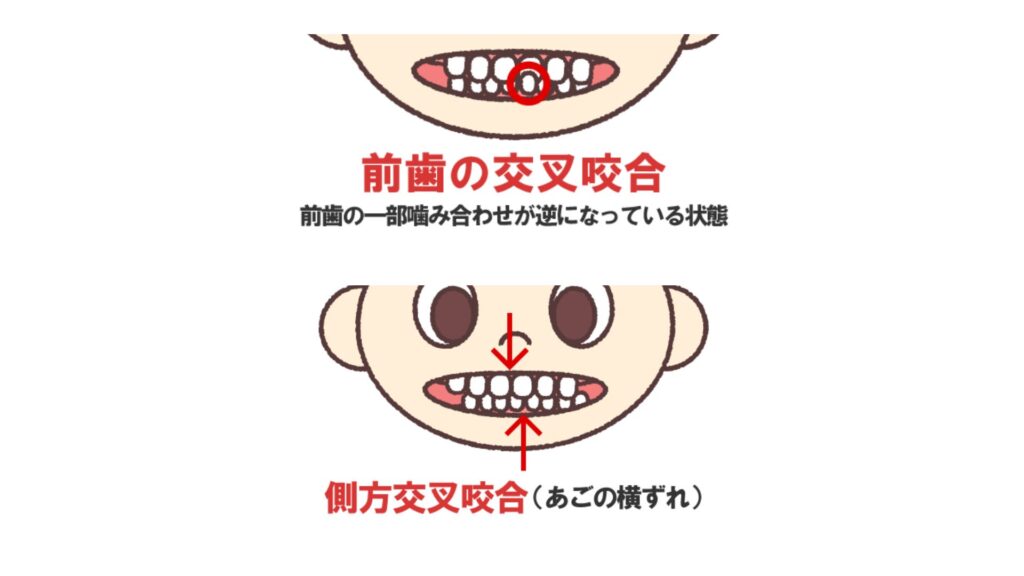

交叉咬合:上下の歯が左右にずれて噛み合っている

交叉咬合(こうさこうごう)は、上下の歯を噛み合わせた際に、どこかの部分で下の歯が上の歯よりも外側に出ている、左右にずれた噛み合わせの状態を指します。

クロスバイトとも呼ばれます。

噛み合わせが左右非対称になるため、片側の顎の関節や筋肉にだけ過度な負担がかかりやすくなります。

これを長期間放置すると、顎が左右どちらかにずれて成長し、顔の歪みにつながることがあります。

また、顎関節症を引き起こすリスクも高く、早期の治療が推奨される不正咬合の一つです。

歯列矯正が不要な人の特徴

全ての人が歯列矯正を必要とするわけではありません。

審美的な観点や機能的な観点から見ても、現在の歯並びに大きな問題がなく、治療の必要性が低いケースも存在します。

歯列矯正が不要、あるいは優先順位が低いと考えられる「必要ない人」には、いくつかの共通した特徴があります。

ここでは、矯正治療が基本的に不要と判断される人の3つの特徴について解説します。

- 上下の歯が正しく噛み合っている

- 歯がまっすぐ綺麗に生えそろっている

- 現在の歯並びにコンプレックスを感じていない

上下の歯が正しく噛み合っている

歯列矯正の必要がない人の最も重要な特徴は、機能的に正しい噛み合わせが確立されていることです。

具体的には、奥歯全体で均等に噛むことができ、食べ物をしっかり咀嚼できる状態を指します。

また、上下の前歯の中心がそろっており、上の前歯が下の前歯に軽く覆いかぶさるような理想的な関係であれば、機能的な問題は少ないと考えられます。

食事や発音に不便を感じることがなく、顎の関節にも痛みや違和感がない人は、矯正治療の必要性は低いと言えるでしょう。

歯がまっすぐ綺麗に生えそろっている

歯が重なり合ったり、ねじれたりすることなく、歯列のアーチに沿ってきれいに並んでいる状態も、矯正の必要がない人の特徴です。

歯並びが整っていると、歯ブラシがすみずみまで行き届きやすいため、歯垢の除去が効率的に行えます。

その結果、虫歯や歯周病になるリスクを低く抑えることが可能です。

審美的に美しいだけでなく、口腔衛生を管理しやすいという点も、矯正治療が不要と判断される大きな理由になります。

日々のケアで健康な状態を維持できている人は、現状の歯並びで問題ない場合が多いです。

現在の歯並びにコンプレックスを感じていない

歯列矯正は、機能的な問題を改善するだけでなく、見た目のコンプレックスを解消するという審美的な目的も大きい治療です。

そのため、噛み合わせなどに大きな問題がなく、かつご自身が現在の歯並びに満足しており、精神的なストレスを感じていないのであれば、無理に治療を受ける必要はありません。

矯正の必要がない人とは、客観的な基準だけでなく、主観的な満足度も満たしている人です。

わずかな歯の傾きや隙間があったとしても、それが個性として受け入れられているなら、治療の優先度は低いと言えます。

悪い歯並びを放置した場合に起こりうるリスク

歯並びの問題を「見た目だけの問題」と捉えて放置してしまうと、将来的にお口の中だけでなく、全身の健康にまで悪影響が及ぶ可能性があります。

不正咬合は、単に審美性を損なうだけでなく、様々な健康上のリスクを内包しています。

ここでは、悪い歯並びを治療せずに放置した場合に起こりうる代表的な3つのリスクについて具体的に解説します。

これらのリスクを知ることで、歯列矯正が未来の健康への投資となる側面も理解できるはずです。

- 清掃不良による虫歯や歯周病の悪化

- 顎への負担増加による顎関節症の発症

- 食べ物を十分に噛めず胃腸に負担がかかる

清掃不良による虫歯や歯周病の悪化

歯並びがガタガタしていると、歯が重なり合った部分に歯ブラシの毛先が届きにくく、プラーク(歯垢)が溜まりやすくなります。

この磨き残しが原因で、虫歯や歯周病のリスクが著しく高まります。

特に歯周病は、進行すると歯を支える顎の骨を溶かしてしまい、最終的には歯が抜けてしまう原因となります。

また、歯周病菌が血流に乗って全身を巡り、糖尿病や心疾患などの全身疾患に影響を及ぼすことも指摘されています。

歯並びを整えることは、口腔ケアを容易にし、これらの疾患リスクを低減させます。

顎への負担増加による顎関節症の発症

噛み合わせが悪いと、ものを噛むたびに顎の関節や筋肉に偏った力がかかり続けます。

このような状態が長期化すると、顎の関節に過度な負担がかかり、「口を開けると痛い」「カクカクと音がする」「口が大きく開かない」といった症状を特徴とする顎関節症を発症するリスクが高まります。

顎関節症は、顎周りの不快な症状だけでなく、頭痛、肩こり、めまい、耳鳴りといった全身の不調を引き起こすことも少なくありません。

正しい噛み合わせは、顎への負担を均等に分散させるために不可欠です。

食べ物を十分に噛めず胃腸に負担がかかる

歯の最も基本的な役割は、食べ物を細かく噛み砕く(咀嚼する)ことです。

しかし、歯並びが悪く正常な噛み合わせができていないと、食べ物を十分に咀嚼できないまま飲み込んでしまう傾向があります。

細かく砕かれていない食べ物は、唾液と十分に混ざり合わないまま食道を通って胃に送られます。

これにより、胃や腸は消化のためにより多くのエネルギーを必要とし、大きな負担がかかります。

その結果、消化不良や胃もたれ、栄養吸収の効率低下など、胃腸の不調につながる可能性があります。

歯列矯正が必要なレベルか迷ったら専門医に相談しよう

この記事で紹介したチェックポイントや不正咬合の例は、あくまで自分自身の状態を把握するための一般的な目安です。

個々の歯並びや噛み合わせの状態は非常に複雑であり、本当に矯正治療が必要かどうか、またどのような治療法が最適かを正確に判断するためには、歯科医師による専門的な診断が欠かせません。

多くの歯科医院では、矯正治療に関するカウンセリングや相談を無料で実施しています。

精密検査を受けることで、レントゲン写真などをもとに、現在の骨格の状態や歯の問題点を具体的に把握し、考えられるリスクや治療の必要性について詳しい説明を受けることができます。

少しでも不安や疑問があれば、まずは専門医に相談してみることをお勧めします。

まとめ

歯列矯正が必要なレベルかどうかは、歯並びの見た目だけでなく、噛み合わせの機能性、虫歯や歯周病のリスク、そしてご自身が抱える心理的なストレスといった複数の要素から総合的に判断されます。

機能面や健康面で問題がなく、現在の歯並びに満足している人であれば、必ずしも治療が必要ないケースもあります。

この記事で挙げたチェックポイントや具体的な歯並びの例を参考に、まずはご自身の口内環境に関心を持つことが重要です。

最終的な診断と治療方針の決定は、専門的な知識を持つ歯科医師が行うべきものです。

矯正治療をすべきか迷っている場合は、一人で悩まずに、まずは歯科医院の相談を活用し、専門家の意見を聞くことが賢明な選択です。