※この記事は、PR・広告を含む場合があります。

皆さんは普段、舌が口の中でどこにあるか意識したことはありますか?

実は、舌には正しい位置があり、その位置は心身の健康に大きく関わっています。

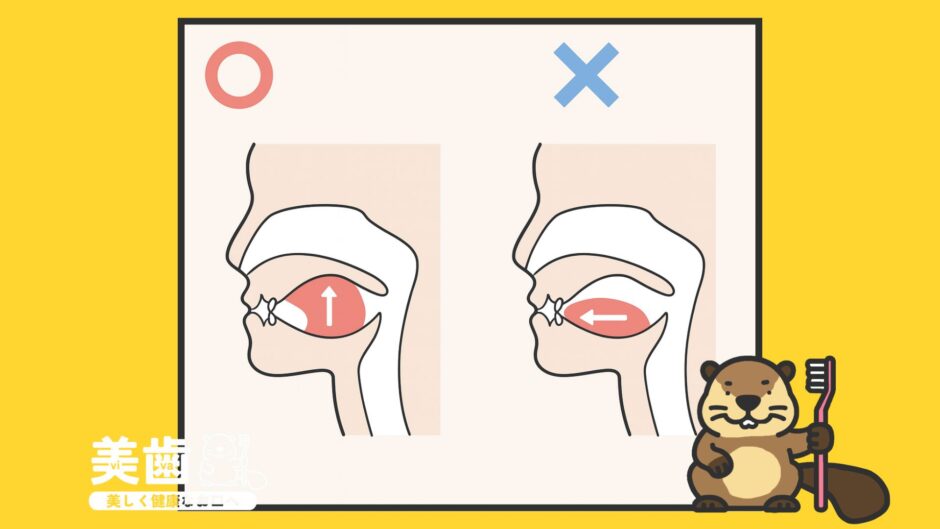

舌の正しい位置は、舌の先端が上の前歯の付け根にある歯ぐきの膨らみ(スポットと呼ばれる部分)に触れ、舌全体が上あごの口蓋に吸盤のようにぴったりと付いている状態です。

これは、赤ちゃんがお母さんのおっぱいを飲むときに舌を使う動きと同じで、鼻呼吸を促し、舌の根元が上あごに付くことで全身の姿勢にも良い影響を与えます。

現代では、舌が正しい位置にない「低位舌」の方が多く、成人の約半数が該当するとも言われています。

へ〜!舌が正しい位置に置けていない人って多いんだ!

でも舌を置く位置が間違ってると何かよくないことがあるのかな?

舌が下あごや歯の真ん中あたりにあると、口呼吸になりやすくなります。

口呼吸により、空気中の細菌やウイルスを直接吸い込むことで風邪を引きやすくなったり、唾液の分泌が減って虫歯や歯周病のリスクが高まったりします。

うわ…!舌の位置が健康を左右するって言っても過言じゃないね…。

その他にも、口呼吸により、舌が常に歯を押す力は、歯並びや噛み合わせにも影響を与え、歯並びが悪くなる原因となる場合もあります。

また、顎の位置が不安定になり、歯ぎしりや食いしばりといった問題を引き起こし、肩こりやあごの痛みといった不調につながることも少なくありません。

歯並びにまで影響するなんて…舌の位置を軽く見てたかも。

正しい舌の位置を保つことは、唾液腺を刺激し唾液の分泌を促す効果も期待でき、口腔内の健康維持だけでなく、消化を助けるなど全身の健康にも良い影響を与えます。

正しい舌の位置を習得するには、意識的な訓練が必要です。

自分の舌の位置を意識したことがないという方も、どこに舌を置くか分からないという方も、まずは本記事を読んで意識することから始めてみましょう。

舌を正しい位置に置くメリットは?

皆さんは普段、ご自身の舌がどこにあるか意識していますか?

おそらく無意識に過ごしている方がほとんどでしょう。

しかし、舌が正しい位置にあることは、見た目の印象だけでなく、呼吸や健康、発音など多方面にプラスの影響があります。

- 鼻呼吸になる

- 唾液の量が増えて身体の健康にもいい

- 姿勢がよくなる

- 嚙み合わせや歯並びが改善

- 発音がはっきりする

- 顔のバランスが整う(引き締め効果など)

1. 鼻呼吸が習慣になりやすくなる

舌が上あごにしっかりと収まっていると、自然と口が閉じやすくなり、鼻で呼吸するスタイルが身につきます。

鼻呼吸は、ほこりやウイルスの侵入を防ぎ、体全体の免疫力を高めるうえでも重要です。

2. 唾液の分泌が促され、口腔・全身の健康をサポート

舌が正しい位置にあると唾液腺が刺激されやすくなり、唾液の量が増えます。

唾液は口内の自浄作用を高め、虫歯や歯周病の予防にもつながるほか、消化や免疫力にも役立ちます。

3. 姿勢が整いやすくなる

舌の位置と姿勢は一見無関係に思えますが、実は深い関係があります。

舌がだらんと下がっていると頭が前に出やすくなり、猫背や首こりの原因になることも。

正しい舌の位置を保つことで、体幹の軸が安定し、自然と良い姿勢が身につきます。

4. 噛み合わせや歯列の改善に役立つ

舌の力と位置は、歯の並びやあごの成長にも大きく影響します。

舌が正しい位置にあることで、歯やあごに余計な力がかかるのを防ぎ、噛み合わせのバランスがとれやすくなります。

5. 発音がクリアになり、話し方がスムーズに

言葉を発する際、舌の動きはとても重要な役割を担っています。

舌が安定した位置にあることで、母音や子音の発音が明瞭になり、聞き取りやすい話し方が可能になります。

6. 顔の印象がすっきり整う

舌が下がっていると、口元やフェイスラインが緩みがちになります。

舌を正しい位置で支えることで、顔の筋肉が適度に引き締まり、左右のバランスも整いやすくなります。

小顔効果や若々しい印象づくりにもつながる、うれしいメリットです。

舌の位置を整えることは、発音、呼吸、姿勢、さらには顔のラインにも影響するとても大切な要素です。

舌の正しい位置を意識し、維持することは、口腔機能だけでなく、全身の健康にも繋がる大切な心がけと言えるでしょう。

正しい舌の位置の置き方!ポイントは「スポット」

舌を正しい位置にしたいと思っても、どういうことかイマイチやり方が分からないです。

以下のステップに従って、正しい舌の位置を身につけていきましょう。

舌を正しい位置に置く方法

1. 舌の位置を確認する準備として「つばを飲み込む」

まずは、リラックスした状態で、軽く「つば」を飲み込んでみてください。

そのとき、あなたの舌はどこに触れていたでしょうか?

おそらく舌の先が上あご(口の上側)に自然と触れたはずです。実は、その位置こそが舌本来の正しいポジションなのです。

2. 正しい舌の位置を意識して再現する

つばを飲み込んだら、次のように舌をセットしてみましょう。

1. 舌の先を、上の前歯のすぐ後ろ(歯茎との境目であり、通称スポット)にそっと置く

2. 舌全体を上あごに向かって軽く持ち上げ、吸盤のように密着させるイメージ

3. このとき、舌の根元(舌の奥側)も上方向に引き上げるように意識

ポイント:舌の先だけでなく、舌の奥までしっかり上あごにつけることが非常に重要です!

3. 正しい位置を習慣化する

最初は少し疲れるかもしれませんが、日常的にこの舌の位置を意識して過ごすことで、徐々に自然なポジションとして定着していきます。

食事中・会話中・無意識のときなど、定期的に自分の舌の位置をチェックしてみましょう。

舌が下の歯の裏側や歯の間にある場合は、正しい位置ではありません。これを低位舌といい、歯並びが悪くなる原因となることがあります。

正しい舌の位置は、舌の先が上前歯の裏側にある歯ぐきの少し膨らんだ部分(スポット)に触れ、舌全体が上あごに軽く吸い付くように収まっている状態です。

この位置に舌があることで、鼻呼吸が促され、舌の根元が上顎に付くことで全身の姿勢にも良い影響を与えると考えられています。

あなたの舌は正しい位置にある?チェック方法

普段、舌をどこに置いているか意識することは少ないなあ。

ここでは、舌が正しい位置にあるかチェックする方法を2つ紹介します。

鏡を見てチェックする方法

ご自身の舌の位置を確認する方法の一つに、鏡を使った簡単なセルフチェックがあります。

1.まず、鏡を用意し、唇を開けた状態で歯を軽く噛み合わせます。いわゆる「イー」の口の状態です。

2.その姿勢を保ったまま、一度唾を飲み込んでみてください。

このとき、歯と歯の間に舌が見えたり、飲み込む際に舌が歯に触れる感覚があったりする場合は、舌突出癖の可能性があります。

舌突出癖とは、飲み込む際に舌を前歯に突き出す癖のことで、舌が正しい位置にない低位舌の方によく見られます。

無意識のうちに行っている場合が多く、ご自身ではなかなか気づきにくいものです。鏡を使って視覚的に確認することで、普段の舌の動きを客観的に把握できます。

このチェックで舌突出癖の疑いがある場合、歯並びへの影響や口腔機能の低下に繋がる可能性があるため注意が必要です。

舌の正しい位置を意識し、必要であれば専門家へ相談することも検討しましょう。

ガムを噛んでチェックする方法

チューイングガムを使ったチェック方法も有効です。

1.まず、ガムをよく噛んで柔らかくし、舌の上で丸めます。

2.その丸めたガムを舌の先で上顎の「スポット」と呼ばれる部分に持っていき、舌全体を使って上顎に押し当てます。

このとき、ガムが上顎に平たく広がれば、舌が正しく機能していると考えられます。

もしガムをうまく丸められなかったり、上顎に押し当てたときにガムが前歯についてしまったり、形が縦長になってしまったりする場合は、舌の位置が適切でない可能性があります。

これは、舌を上顎にしっかり押し付ける筋力が足りないか、舌を正しい位置に保つことができていないことを示唆しています。

チューイングガムを使うことで、視覚的にも舌の動きや上顎への密着度を確認できるため、ご自身の舌の状態を把握するのに役立ちます。

この方法で舌の位置に課題が見られる場合は、舌のトレーニングなどを検討してみることをお勧めします。

舌を正しい位置が悪いとどんなデメリットがある?

舌が本来あるべき位置からずれていると、見た目や健康、日常生活にさまざまな悪影響が出ることがあります。

以下に代表的な5つのリスクをまとめました。

1. 口呼吸になりやすく口内乾燥・病気のリスク増

舌が下がっていると口が開きやすくなり、鼻ではなく口で呼吸するクセがついてしまいます。

その結果、唾液の分泌量が減少し、口の中が乾燥して細菌が繁殖しやすい状態に陥ってしまうのです。

つまりは、歯周病や虫歯をはじめ、病気にかかりやすくなっちゃうってことだ!

生理的な呼吸は鼻呼吸ですが、実際には半数以上の人が口呼吸をしていると言われています。

口呼吸は健康に様々な悪い影響を及ぼす可能性があります。

例えば、鼻には空気中の細菌やウイルス、アレルゲンなどを除去するフィルターの役割がありますが、口呼吸ではその機能が十分に発揮されません。

このため、口呼吸は感染症やアレルギーのリスクを高める原因となることがあります。

また、口呼吸を続けると口の中が乾燥しやすくなり、唾液の量が減少します。

唾液には虫歯や歯周病の原因となる細菌の繁殖を抑える働きがあるため、唾液の減少は虫歯や歯周病、口臭のリスクを増加させる可能性があります。

さらに、口呼吸は気道が狭くなりがちで、それを補うために頭を前に突き出したり上向きにしたりと、姿勢にも影響が出ることがあります。

2. 睡眠の質を下げる原因に

舌の位置が正しい場所にないと、舌の落ち込み・舌の筋力が低下したことによる顎の位置のズレによって気道が狭まり、口呼吸を引き起こしやすくなります。

口呼吸だと寝ている間に「いびき」や「無呼吸」のような呼吸トラブルが起きやすくなるよね。

口呼吸は、睡眠時無呼吸症候群などの睡眠に関連する問題にも影響を与えることがあるため、注意が必要です。

さらに、深い睡眠が妨げられ、日中の集中力や疲労感にも影響がでる可能性もあります。

3. 顔まわりの筋肉がゆるみ、たるみの原因に

舌が正しい位置にないと、顔の筋肉を適切に使わなくなります。

その結果、フェイスラインがぼやけたり、口元が下がった印象になったりと、見た目の老け感につながることも。

きゃ〜!フェイスラインのたるみや老け感が気になってる時に「舌の位置が原因かもしれない」って、気づける人は少なそう…!

4. 発音や滑舌が悪くなりやすい

舌の位置は、言葉を発する際の動きにも関係しているため、発音の不明瞭さにも影響するケースがあります。

常に舌が下がった状態にあると、発音が不明瞭になり、特定の音(サ行・タ行など)が聞き取りにくくなる可能性があります。

5. 歯並びや噛み合わせに悪影響を与える

舌が上あごに正しく接していない状態が続くと、歯に余計な力がかかりやすくなります。

人間は一日に何度も飲み込みますが、その際に舌が正しい位置にないと、歯に余分な力がかかり歯並びに影響が出ることがあります。

特に、舌が下の歯を押す力が継続すると、出っ歯や受け口、前歯が閉じきらない開咬といった状態につながる可能性があります。

歯は顎の骨や周りの筋肉とのバランスで成り立っており、舌の位置が正しくない低舌位の状態が続くと、そのバランスが崩れてしまうのです。

この舌の位置の悪さは、歯列矯正による矯正治療の結果にも影響を与えることがあります。

特に成長期の子どもでは、歯並びやあごの発達に支障が出ることもあるため要注意です。

舌の位置を正しく改善!トレーニング方法

舌癖を改善し、正しい舌の位置を習得することは、子供だけでなく大人の歯並びや口腔機能を治すためにも非常に重要です。

舌のトレーニングは、口腔筋機能療法(MFT)と呼ばれ、口周りの筋肉をバランス良く整えることに効果があります。

MFTは、咀嚼や飲み込み方(嚥下)に必要な口腔周りの筋肉を鍛えることから始め、舌や唇、頬の筋肉のバランスを整えていくことが大切です。

家庭で今日からできる舌癖改善トレーニングを継続して行うことで、舌の正しい位置を習得し、舌癖を改善していくことが期待できます。

基本のMFTトレーニング

舌のクセ(舌癖)を直すには、口のまわりの筋肉をバランスよく鍛える「口腔筋機能療法(MFT)」がとても有効です。

とくに、舌の位置の乱れが原因で歯並びに影響が出ている場合、MFTによって矯正装置を使わずに改善が期待できるケースもあります。

また、MFTは歯列矯正と併用することで、治療後の“後戻り”を防ぐ助けにもなります。

ここでは、MFTの中でも取り入れやすい「基本トレーニング(ベーシックエクササイズ)」をご紹介します。

使用するもの:鏡、箸、水を入れたコップ

推奨回数:1日2セット

【舌の正しい位置を身につける基本のMFTトレーニング】

1. 舌の形を変えてみる(柔軟性アップ)

舌を平たくしたり、とがらせたりして、形を自由に変える練習をします。

これは舌の柔軟性を高め、次の動きにスムーズにつなげるための準備です。

2. 舌先で箸を押す(舌の先端の力をつける)

鏡の前で、箸を口元に横向きで構えます。

舌をまっすぐ尖らせ、舌先で箸を「グッ」と押してみましょう。

ポイントは、舌の形を崩さずに前方に力を伝えることです。

3. 舌の中央を持ち上げる(全体の筋力アップ)

今度は、箸を舌の中央部分にあてがいます。

そのまま、舌に力を入れて上あごに向かってグッと押し上げます。

これは舌全体の筋力とコントロールを鍛えるトレーニングです。

4. 舌先で上くちびるをなぞる(舌の動きのコントロール)

口を少し開けて、舌の先を使いながらゆっくりと上唇の輪郭に沿ってなぞるように動かします。

丁寧に行うことで、舌のコントロール力が向上します。

5. 上を向いて「うがい止め」(嚥下と持久力の強化)

上を向いた状態で、口をしっかり開けて「ガラガラうがい」をします。

その直後に息を止めることで、喉や舌の筋肉、嚥下機能をしっかり刺激できます。

これらのトレーニングは、「咀嚼(そしゃく)」やえ嚥下(えんげ)」など、日常生活に欠かせない動作に必要な筋肉を鍛えることからスタートします。

慣れてきたら、お口の状態に合わせて、舌・唇・頬などのバランスを整えるエクササイズを段階的に取り入れていくことが重要です。

ガムトレーニング

もし舌が正常なスポットと呼ばれる位置にない場合、「ガムトレーニング」を試してみるのもおすすめでしょう。

1. ガムを噛んで舌の上で丸めた後、スポットにガムをつける

2. 舌で約3秒間押し広げる

このトレーニングを普段から続けることで、舌を正しい位置に戻し、正しい鼻呼吸をサポートする効果が期待できます。

1日に3分以上行うことが推奨されています。

あいうえべ体操

また、口呼吸を改善し、健康的な鼻呼吸を習慣づけるためには、唇の筋肉を鍛えることも大切です。

効果的な方法として「あいうべ体操」があります。

1. 「あー」「いー」「うー」「べー」と口を大きく動かす簡単な体操。

2. 「あー」では口を大きく縦に、「いー」では口を大きく横に広げ、「うー」では唇を突き出し、「べー」では舌を下に突き出すように動かす。

これを毎日続けることで、口を自然と閉じやすくなり、正しい鼻呼吸へと繋がります。

これらのトレーニングは、口腔筋機能療法(MFT)の一部として、舌や唇、頬の筋肉のバランスを整えるのに役立ちます。

普段から舌を正しいスポットに置き、唇の筋肉をトレーニングすることで、口呼吸の改善や、それに伴う様々な健康問題の予防に繋がります。 正しくない舌の位置や弱い唇の力は、歯並びや発音にも影響を与える可能性があるため、これらの体操は健康的な口腔機能を維持するために非常に効果的です。

舌癖が強い方は矯正治療なども検討

舌癖が歯並びに与える影響は大きく、特に上下の前歯が噛み合わない開咬の原因となることがあります。

舌が歯の間に入り込んで物を飲み込む癖や、下の歯や上の歯のどこかを舌で押し付ける癖は、歯並びを悪くする力となります。

このような舌の癖がある場合、矯正治療はより複雑になる傾向があります。

特に開咬は、不正咬合の中でも治療や治療後の安定が難しいとされています。

舌癖の改善には、口腔筋機能療法(MFT)と呼ばれるトレーニングが有効です。

舌や唇、頬の筋肉を鍛え、正しい舌の位置や動きを習得することを目指します。MFTのトレーニングは、ご自身で行うセルフケアだけでなく、歯科医師や歯科衛生士といった専門家による指導や定期的なチェックを受けることで、より効果が期待できます。

矯正治療を検討される場合、マウスピース矯正の一種であるインビザラインが舌癖が強い方にも適応となることがあります。マウスピース型の装置は奥歯の噛み合わせの面や歯列全体を覆うため、噛む力による奥歯を沈み込ませる力が働き、舌癖などの機能異常による歯並びへの悪影響を軽減する可能性があります。

マウスピース矯正では、前歯を唇側よりも舌側(内側)に傾斜させやすいという特徴もあります。また、インビザラインは取り外しが可能なため、MFTトレーニングと並行して行いやすいという利点もあります。

舌癖を改善し、正しい舌の位置を身に付けることは、歯並びだけでなく、お口周りの機能改善にもつながります。舌癖が原因で開咬などの歯並びに悩んでいる場合は、歯科医院で相談してみることをおすすめします。舌の正しい位置を意識し、必要に応じてMFTやマウスピース矯正を検討することで、噛み合わせや歯並びの改善、そしてお口全体の健康を目指すことができます。